15 Dez. Think Tank #2-2018: Hirn, Schmerz und Zukunft

Schlaganfall – neueste Erkenntnisse aus der Klinik und ihre Bedeutung für den Rettungsdienst

Fachvortrag von OA Doz. Dr. Hans-Peter Haring, Kepleruniversitätsklinikum Linz, Neurologie 1 (Stroke Unit und IMCU)

.

.

In der Schlaganfalltherapie hat sich in den letzten Jahren viel getan. Der Neurologe und ehem. Präsident der Schlaganfallgesellschaft Doz. Dr. Haring berichtete in seinem Fachvortrag über neueste Therapieansätze und die Bedeutung der Präklinik für die Genesungschancen der betroffenen Patientinnen und Patienten.

Alle 20 Minuten erleidet in Österreich jemand einen Schlaganfall. Schlaganfälle sind die dritthäufigste Todesursache bei Erwachsenen in Österreich und die Hauptursache für eine lebenslange Beeinträchtigung, meist verbunden mit einem drastischen Verlust von Lebensqualität. Insgesamt sind davon jährlich rund 24.000 Österreicherinnen und Österreicher betroffen. Eine rasche Therapie nach den neuesten medizinischen Standards entscheidet dabei über die Art des weiteren Überlebens.

In jeder Minute, in der ein Schlaganfall unbehandelt bleibt, sterben 1,9 Millionen Gehirnzellen ab. Time is brain. Es zählt jede Minute.

Rund 80% der Schlaganfälle sind ischemisch, d.h. ein Blutgefäß im Gehirn ist verstopft, wobei auch der beste Neurologe ohne Bildgebung den Unterschied zwischen einem ischemischen Schlaganfall und einer Hirnblutung allein von den Symptomen her nicht unterscheiden kann.

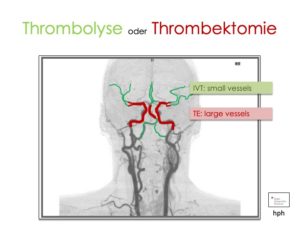

Aktuell stehen zur klinischen Versorgung des ischemischen Schlaganfalls zwei Akuttherapien zur Verfügung: die medikamentöse Thrombolyse und die mechanische Thrombektomie.

Die medikamentöse Thrombolyse findet seit rund 20 Jahren Verwendung. Dabei wird ein Medikament namens t-PA (Recombinant Tissue Plasminogen Activator) intravenös verabreicht, um den Thrombus aufzulösen und das verschlossene Gefäß im Gehirn wieder zu öffnen. Die Therapie kann nur in den ersten 4,5 Stunden nach Symptombeginn verabreicht werden.

Je länger ein Thrombus ist, umso geringer ist die Erfolgschance der medikamentösen Thrombolyse (bei 5mm 50% Rekanalisationschance, bei 6mm 20% Erfolgschance)

Thrombolyse ist also das Mittel der Wahl bei „kleinen“ Gefäßen und kurzen Thromben, Thrombektomie hingegen für große Gefäße und lange Thromben.

Die Versorgungsstandorte sind über ganz Österreich verteilt, wobei es pro Bundesland bis auf Wien und Niederösterreich nur ein Interventionelles Zentrum gibt. Dass nicht jede der 30 Stroke Units in Österreich auch die Thrombektomie anbieten kann hat einerseits mit hohen Betreiberkosten zu tun (kompetente Teams rund um die Uhr vefügbar halten) und andererseits mit der Fallzahl, sodass es zielführender ist, Kompetenzen an weniger Standorten zu bündeln, um dort eine qualitativ hochwertige Versorgung mit der entsprechenden Routine anbieten zu können.

Mit der Versorgungsdichte ist Österreich damit laut Dr. Haring im weltweiten Vergleich prinzipiell sehr gut aufgestellt. Wichtig ist nur, dass die richtigen Patientinnen und Patienten so rasch wie möglich in die richtige Versorgungseinrichtung gelangen. Und hier ist auch maßgeblich der Rettungsdienst inkl. Leitstelle gefordert.

Einen schweren Schlaganfall von einem leichteren unterscheiden

Da ein schwerer und ein lechterer Schlaganfall wie beschrieben eine andere Versorgungseinrichtung (Stroke Unit oder Interventionelles Zentrum) brauchen, ist die Präklinik hier besonders gefordert, richtige Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet zunächst erkennen, dass es sich um einen Schlaganfall handelt und dann den Schweregrad einschätzen.

Neben dem bekannten FAST-Test wurde genau dafür „FAST+“ entwickelt.

Zu den bekannten Merkmalen „F“ Facialisdefizit, „A“ Armeschwäche und „S“ Sprachstörungen kommen bei FAST+ noch Beinschwäche und der sogenannte „Herdblick“ (Läsion), dazu. Der Herdblick ist die unwillkürliche und nicht beeinflussbare Blickwendung auf eine Seite, die oft auf einen schweren Schlaganfall hindeutet.

Aus diesen fünf Merkmalen lässt sich der APSS Score von 0-9 errechnen, der Auskunft über den Schweregrad eines Schlaganfalls gibt. Jeder Wert über 0 bedeutet Schlaganfallalarm, jeder Wert von 4 oder mehr deutet auf einen schweren Schlaganfall hin, der möglicherweise ein großes Gefäß betrifft und deshalb für eine Thrombektomie in Frage kommt.

Ein Lehrfilm zu dem Thema: https://www.vielgesundheit.at/embed/172924

Bedeutung für den Rettungsdienst

Drei wichtige Schlüsse können aus diesen Erkenntnissen für den Rettungsdienst gezogen werden:

1. Im Rettungsdienst sollte anders als in der Ersten Hilfe das FAST+ Schema zur Erstellung einer Verdachtsdiagnose und Einschätzung des Schweregrades eines Schlaganfalls herangezogen werden.

2. Zur Ansteuerung des geeigneten Zielkrankenhauses ist der Schweregrad eines Schlaganfalls ausschlaggebend. Bei einem schweren Schlaganfall steht jedenfalls der rasche Transport in ein Interventionelles Zentrum im Vordergrund. Auch wenn eine Stroke Unit näher gelegen ist, sollte diese Option jedenfalls in Erwägung gezogen und mit der Leitstelle abgestimmt werden.

3. Es gibt kein oberes Zeitfenster was das Alter eines Patienten oder den Zeitpunkt des Eintretens des Schlaganfalls angeht.

Braucht jeder Schlaganfall einen Notarzt? Jeder Schlaganfall braucht eine rasche Versorgung in einer geeigneten Einrichtung (Interventionelle Zentren besonders bei schweren Schlaganfällen, zumindest aber eine Stroke Unit), nicht unbedingt einen Notarzt. Es zählt immer der Gesamtzustand des Patienten oder der Patientin.

Penthrop – Ein Schmerzmittel zum Inhalieren

Penthrop ist ein seit kurzer Zeit in Österreich zugelassenes Schmerzmittel, das Patientinnen und Patienten inhalieren. Obwohl das Mediakment in den USA, in Asien und in Australien bereits seit den 1960er Jahren verwendet wird, ist der Wirkmechanismus noch nicht gänzlich geklärt. Bei längerer Anwendung wurden Schädigungen der Nieren festgestellt, weshalb der Wirkstoff Methoxyfluran nicht mehr bei Operationen eingesetzt wird.

In Österreich ist Penthrop zugelassen für die notfallmäßige Linderung von mässig bis starken Schmerzen bei bewusstseinsklaren Patientinnen und Patienten. Umgangssprachlich wird die Applikation auch „green whistle“ (grüne Pfeife) genannt. Penthrop wirkt rasch. Nach 6-10 Inhalationen tritt die Wirkung in aller Regel bereits ein (fast onset nach ca. 4 Minuten) und wirkt für ca. 20 Minuten. Das macht die Anwendung für den Rettungstransport besonders interessant macht. Beste Wirkung wird erzielt bei Schmerzen auf der 10-stufigen Skala zwischen 4 und 7 und werden um etwa 3 Punkte reduziert. Das Mittel verringert die Schmerzen, ist aber keine vollständige Schmerzbetäubung.

Patienten atmen durch die Pfeife ein und aus und können so die Wirkung selbst dosieren. Um die Wirkung zu verstärken, kann man das Verdünnerloch auf der transparanten Aktivkohlekammer zusätzlich zuhalten. Eine Packung reicht für etwa 30 Minuten ununterbrochene Anwendung oder ca. 1 Stunde bei gängiger Anwendung (nicht jeder Atemzug).

Als Nebenwirkungen wurden Schwindel und Kopfschmerzen dokumentiert. Da der Wirkstoff kein Opoid ist, ist Mißbrauch de facto ausgeschlossen.

Kontraindikationen sind beispielsweise Herz- Kreislauferkarankungen, Leber- oder Nierenerkrankungen, Atembeschwerden oder allergische Reaktionen gegen den Wirkstoff Methoxyfluran.

Schädigungen oder Beeinträchtigungen für RettungsdienstmitarbeiterInnen sind auszuschließen, da die Verteilung des Wirkstoffes in der Luft durch die Ausatmung extrem gering ausfällt.

Weiterentwicklung der Präklinik

Diskussion mit Dr. Michael Halmich (ÖGERN) und FH-Prof. DSA Mag. (FH) Dr.PhDr. Christoph Redlsteiner, MSc (FH St.Pölten)

1. Ausbildung und Ausbildungsstandards

Gibt es konkrete Möglichkeiten und Überlegungen, die Ausbildungsstandards in Österreich zu erweitern? Wie sehen Sie die Vergleichbarkeit mit internationalen Standards?

Außer Österreich und Luxemburg gilt in allen Europäischen Ländern eine Mindestausbildung für den Rettungsdienst von drei Jahren. Vor wenigen Wochen wurde eine Novelle der Notarztausbildung erstellt die vorsieht, dass Notärzte in Zukunft einen 80- statt 40-stündigen Stunden absolvieren müssen, mindestens 33 Monate innerklinische Erfahrung und definierte Skills nachweisen sowie 20 supervisierte Einsätze absolviert haben müssen. Abschließend ist eine Prüfung abzulegen und das Wissen in Rezertifizierungen alle zwei Jahre zu überprüfen.

Nachdem also in diesem Bereich gerade die Ausbildungsstandards adaptiert wurden, liegt der Schluss nahe, als nächstes den Bereich der Sanitäterinnen und Sanitäter anzugehen. Für eine Evaluierung des aktuellen Gesetzes tagte Mitte Dezember erstmals eine Arbeitsgruppe des Ministeriums, in die Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Organisationen und Interessensvertretungen eingeladen wurden. Auch der BVRD.at hat eine Stellungnahme dazu abgegeben.

Die Ausbildung ist grundsätzlich im Sanitätergesetz geregelt, d.h. Anpassungen sind auch nur hier möglich. Dass Zivildiener und Rettungssanitäter ohne Notfallkompetenzen im Rettungsdienst für die Abwicklung von Notfällen eingesetzt werden, ist eine Auslegung des Gesetzes, die durchaus problematisch ist oder sein kann. Hier sieht man Bedarf, über Verordnungen Standards festzulegen.

2. Notfallkompetenzen

Angesichts immer wieder angesprochenen drohenden NotärztInnenemangels in Österreich wird auch eine Ausweitung des Tätigkeitsfeldes der SanitäterInnen diskutiert bzw. die Ausweitung der Kompetenzen für NotfallsanitäterInnen? Was fällt unter die Kategorie Notfallkompetenz, was ist eine Regelkompetenz? Wie sieht die vorgesehene Besetzung von Rettungsfahrzeugen aus?

Wie auch der BVRD.at schon lange fordert, sollte zumindest ein Notfallsanitäter mit einer möglichst hohen Ausbildungsstufe (idealerweise NKI) auf jedem Rettungsfahrzeug im Patientenraum (also nicht als FahrerIn) eingesetzt sein.

Die Ausweitung der Kompetenzen für NotfallsanitäterInnen scheint zunächst nicht nötig, zumal das bestehende SanG hier viele Freiräume und Möglichkeiten einräumt, die jedoch nicht genutzt werden. Wenig Gesetz und viele Verodrnungen wünscht sich Michael Halmich, also beispielsweise die Zusammenführung von NKA und NKV, das Streichen der zwingenden Verständigung des Notarztes bei der Anwendung der Notfallkompetenzen. So wäre im Sinne der Organisationen beispielsweise auch denkbar, die allgemeinen Notfallkompetenzen in der Ausbildung zu vermitteln und die besonderen Notfallkompetenzen quasi ad personam nur an ausgewählte NotfallsanitäterInnen zu verleihen.

Ein weiteres wichtiges Instrument in der eigenständigen Anwendung der Notfallkompetenzen ist die Telemedizin. So könnten NotärzteInnen den Rettungsteams für Rückfragen zur Verfügung stehen, Behandlungsmaßnahmen freigeben oder veranlassen und Belassungen bestätigen. Das wäre einerseits ein völlig konformer Einsatz der Notfallkompetenzen von NotfallsanitäterInnen und andererseits eine Entlastung des Notarztsystems.

Standardisierungen in den zulässigen Arzneimittellisten könnten über Verordnungen problemlos flächendeckend und organisationsübergreifend durchgesetzt werden. Denn es ist wenig nachvollziehbar, weshalb die Verwendung bestimmter Medikamente von der Entscheidungsfreude des oder der jeweiligen Chefarzt bzw. Chefärztin abhängt.

3. Durchlässigkeit bei den Gesundheitsberufen

Warum unterliegt der Beruf des Sanitäters/Notfallsanitäters im arbeitsrechtlichen Sinn nicht dem Berufsschutz? Wie kann man erreichen, dass diese Tätigkeit in das Register der Gesundheitsberufe aufgenommen wird. Welche Voraussetzungen gelten dafür, welche Maßnahmen sind nötig? Was sind die Vor- bzw. Nachteile?

Auch arbeitsrechtlich ist die derzeitige Ausbildung zu Sanitätern und Notfallsanitätern für alle beruflich tätigen RettungssanitäterInnen zu kurz, um je einen Berufsschutz zu erreichen (Mindestausbildungsdauer 2 Jahre). Speziell ältere Kolleginnen und Kollegen können deshalb etwa bei Berufsunfähigkeit nicht auf Sozialstrukturen zurückgreifen, die in anderen Berufen Standard sind.

Was die Durchlässigkeit der Gesundheitsberufe angeht, ist gleichsam ein allgemeines Umdenken in der Aus- und Weiterbildung gefordert. Christoph Redlsteiner kann sich hier ganz unterschiedliche Modelle vorstellen, wie etwa Fachschulen mit einer einjährigen Basisausbildung und einer anschließenden zweijährigen Spezialisierung in unterschiedliche Gesundheitsberufen – von Pflegeberufen bis zum Rettungssanitäter. Auch eine Ausbildung ähnlich einer HTL oder HAK mit Maturaabschluss und gelichzeitiger Ausbildung in einem Gesundheitsberuf wäre eine mögliche Option. Für Notfallkompetenzen könnte dann ein aufbauendes FH-Studium angeboten werden. Überall hier würden durch entsprechende Ausbildungen auch Durchlässigkeiten entstehen, sodass man nicht ein Leben lang im gleichen Gesundheitsberuf tätig wird sondern sich innerhalb des Gesundheitswesens mit kürzeren Zusatzausbildungen auch umorientieren kann.

Übergeordnetes Ziel sollte jedenfalls sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst nicht nur 2,5 Jahre (derzeitige Durchschnittsverweildauer) sondern möglichst lange zu halten – unabhängig davon, ob sie beruflich oder freiwillig tätig sind.

4. Qualitätssicherung

Wird Qualitätsmanagement als Aufgabe der Behörden ausreichend wahrgenommen?

Grundsätzlich ist die Qualitätssicherung Aufgabe der Behörde. Hier kommt es jeodch auf die zur Verfügung gestellten Ressourcen an, wie sie tatsächlich ausgeübt wird. Während es in Tirol dafür die Funktion des „Ärztlichen Leiter Rettungsdienst des Landes Tirol“ gibt, ist diese Aufgabe in vielen anderen Bundesländern in Ressorts zugeordnet, wo sie wenig Beachtung finden.

Im Sinne der Qualitätssicherung sind sich die Diskutanten einig, dass eine externe Rezertifizierung und ein zentrales Register für Sanitäterinnen und Sanitäter elementar sind. Die Arbeiterkammer hätte auch angedacht und angeboten, diese Berufsgruppe in einer zweiten Ausbaustufe in das bestehende Gesundheitsberuferegister zu integrieren, was durchwegs begrüßt wird. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sich Rettungsorganisationen selbst auditieren, selbst Prüfungen abhalten, selbst Register führen und eigene Qualitätsstandards definieren können.

Generell plädiert Christoph Redlsteiner für ein 3-4stufiges Modell, in dem es als Basisstufe den „Krankentransport-Sanitäter“ gibt, darauf aufbauend den Rettungssanitäter als Begleitung des Notfallsanitäters (wobei er zu bedenken gibt, dass ein Notfallsanitäter ohne Kompentenzen und Ausrüstung keiner ist), den NKV und schließlich den NKI, die auch eigenständig im Rahmen der freigebenen Maßnahmen tätig werden dürfen.

5. Bewusstseinsbildung

Dass Bewusstseinbildung in der breiten Bevölkerung für alle diese Belange unbedingt erforderlich ist, liegt nahe. Besonders einem Etikettenschwindel (größere Autos, größere Etiketten statt mehr Inhalt) muss Einhalt geboten werden. Natürlich ist es auch ständige Aufgabe, innerhalb der eignene Strukturen Bewusstseinsbildung für die ausgeführten Anliegen zu betreiben und sich aktiv für eine Weiterentwicklung des Rettungsdienstes einzusetzen. Hier sind wir alle im Rahmen unserer Möglichkeiten gleichermaßen gefordert!

Die „Think Tanks“ des BVRD.at sind ein Diskussionsformat, bei dem Wissensvermittlung, Meinungsaustausch und Networking im Vordergrund stehen.